想定される被害

わが国では、平成7年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)、平成16年の新潟県中越地震、平成19年の新潟県中越沖地震、平成23年の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)等の大地震や、異常気象と言われるなかで台風や停滞前線による集中豪雨などにより、数多くの大規模災害が発生しています。

このような、自然災害などから多くの人の安心安全を確保するためには、県や市町村、医療機関などの関係団体が協力して、総合的かつ計画的な医療救護体制の構築を推進する必要があります。

特に、近年の災害態様は建物やライフラインの損壊などが大きく、日常の生活を余儀なくされる状況です。また、災害態様によっては列車事故や観光バス等による一時的な医療資源を必要とする災害も想定されます。

上伊那における被害想定として、上伊那地域包括医療協議会が発行している「上伊那地域災害時医療救護活動」によれば、下記の想定(一部改変あり)がされています。

上伊那医おける被害想定(地震)(長野県地震対策基礎調査(平成12~13年度実施)による被害想定)

上伊那地域に大規模被害を及ぼすと考えられる地震

- 糸魚川-静岡構造線(中部)地震:死者173人・負傷者8千人超

- 伊那谷断層帯地震:伊那谷断層帯地震が死者527人・負傷者1万4千人超

- 南海トラフ沿いでの東海・東南海・南海地震

糸魚川-静岡構造線(中部)の地震

日本列島のほぼ中央部、新潟県糸魚川市から静岡県にかけて断続的に連なる総延長140~150kmの活断層帯で、本県では大町市、松本市、諏訪市などを通り北北西-南南東に延びている。この断層帯は、ずれ方の違いなどから北部(白馬付近から松本付近)、中部(松本付近から山梨県小淵沢付近)、南部(小淵沢から甲府盆地西縁付近)に分けられ、いずれも活動度はA級。

国の地震調査研究推進本部によると、松本市付近でマグニチュード8クラスの地震が起こる可能性があり、今後の地震発生確率は30年以内で14%とされている。安曇地域から諏訪地域の平地部及び上伊那地域北部の一部地域で震度6強~7、その周辺、長野、上田、佐久、上伊那の一部で震度5強以上、その他北信、下伊那地域の一部を除きほぼ県内全域で震度5弱が予想される。

| |

予想震度 |

死者数 |

重症者数 |

軽症者数 |

避難者数 |

| 伊那市 |

7 |

77 |

166 |

3,189 |

15,327 |

| 駒ヶ根市 |

6強 |

8 |

34 |

666 |

1,897 |

| 辰野町 |

7 |

31 |

67 |

1,290 |

7,086 |

| 箕輪町 |

6強 |

29 |

66 |

1,267 |

6,066 |

| 飯島町 |

6強 |

8 |

15 |

302 |

1,047 |

| 南箕輪村 |

6強 |

12 |

32 |

621 |

2,798 |

| 中川村 |

6弱 |

3 |

7 |

131 |

534 |

| 宮田村 |

6強 |

5 |

12 |

239 |

835 |

| 計 |

|

173 |

399 |

7,705 |

35,610 |

生活関連

建物被害

(上伊那全域) |

断水世帯数 47,311、停電世帯数 17,409、電話支障回線数 9,314

木造全壊棟数 7,412、木造半壊棟数 16,387、非木造大破棟数 1,050

非木造中破棟数 3,594 |

伊那谷断層帯の地震

辰野町から阿南町にかけての伊那谷西縁部および伊那谷平野部内に、南北もしくは北東-南西方向の多数の断層群がみられる。これらは伊那谷断層帯と呼ばれ、活動度はA~B級。

南信地域の天竜川周辺及び諏訪湖周辺で震度6強~7、その周辺及び長野、松本、上田、佐久地域の平地部で震度5強以上、その他県内全域で震度4~5弱が予想される。

| |

予想震度 |

死者数 |

重傷者数 |

軽傷者数 |

避難者数 |

| 伊那市 |

7 |

221 |

292 |

5,554 |

31,145 |

| 駒ヶ根市 |

7 |

73 |

123 |

2,354 |

12,503 |

| 辰野町 |

6強 |

32 |

59 |

1,143 |

5,683 |

| 箕輪町 |

6強 |

56 |

89 |

1,697 |

8,517 |

| 飯島町 |

7 |

40 |

47 |

898 |

5,266 |

| 南箕輪村 |

7 |

40 |

58 |

1,105 |

5,735 |

| 中川村 |

7 |

22 |

24 |

453 |

2,937 |

| 宮田村 |

7 |

43 |

41 |

770 |

3,875 |

| 計 |

|

527 |

733 |

13,974 |

75,661 |

生活関連

建物被害

(上伊那全域) |

断水世帯数 50,450、停電世帯数 19,071、電話支障回線数 21,538

木造全壊棟数 24,558、木造半壊棟数 23,941、非木造大破棟数 3,845

非木造中破棟数 8,822 |

南海トラフの巨大(三連動)地震

東海沖から四国沖の南海トラフを震源に発生する海溝型地震。東海、東南海、南海地震が概ね100~150年間隔で大地震が発生している。前回の大地震から東海は約160年、東南海、南海地震は、約70年が経過し、東海はいつ発生しておかしくないと言われ、東南海・南海地震も今世紀前半での発生が懸念されている。また、3つの地震が連動して起きる可能性も指摘されている。

3地震が連動して起きた場合には、被害が最大となるケースでマグニチュード9.0、全国で死者行方不明者32万人以上、建物被害(全壊棟数)238万棟以上の被害を想定している。

| |

区域 |

被害等 |

備考(想定ケース) |

| 予想震度 |

上伊那地域 |

6弱 |

地震動:陸側ケース 最大震度 |

| 死者数 |

長野県 |

約50人 |

地震動:陸側ケース、冬深夜、風速8m/s、早期避難率低 |

| 負傷者数 |

長野県 |

約2,000人 |

同 上 |

| 全壊棟数 |

長野県 |

約2,400棟 |

同 上 |

※出典:平成24年8月29日内閣府公表:南海トラフ巨大地震による津波高・浸水域等(第二次報告)及び被害想定(第一次報告)について

これまでの取組

上伊那医師会としては、上伊那地域包括医療協議会の事務局(業務は上伊那広域連合へ一時委託中)として、上伊那各地で大災害が発生した場合を想定して対応するための組織化を図り医師を派遣する体制を取っています。

(医師会に組織図があれば貼付)

(1)災害時救護のあり方について

上伊那医師会としては、上伊那地域包括医療協議会の大規模災害対策委員会において非常時における対応を協議しています。また、非常時を想定した訓練に取組み災害時対応のあり方を研究しています。

| 平成25年度 |

医療救護活動マニュアルの策定

エマルゴ訓練(指導:県内インストラクター) |

| 平成28年度 |

医療救護活動マニュアル改定 |

| 平成29年度 |

エマルゴ訓練(指導:県内インストラクター)

医療救護活動マニュアル見直し(中断) |

| 平成30年度 |

医療救護災害本部のあり方について研修会(講師:㈱サイエンスクラフト) |

| 平成31年度 |

医療救護災害本部のあり方における対応訓練(講師:㈱サイエンスクラフト) |

| 令和2年度 |

エマルゴ訓練(COVID-19拡大により中止) |

(2)災害時の医療資源の確保

災害時は、一人でも多くの人に医療の手が差し伸べられるようにする必要があります。

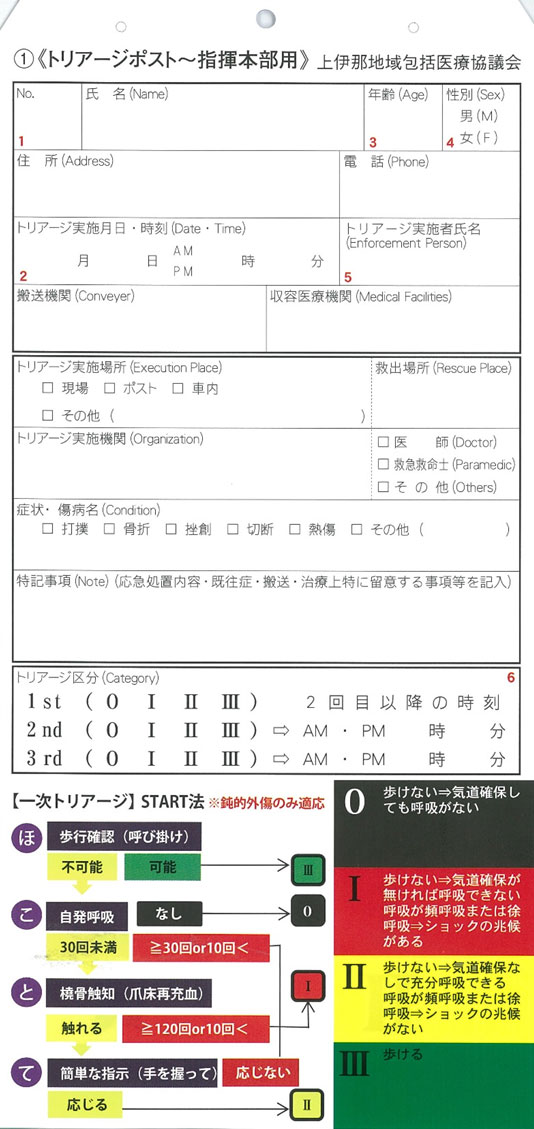

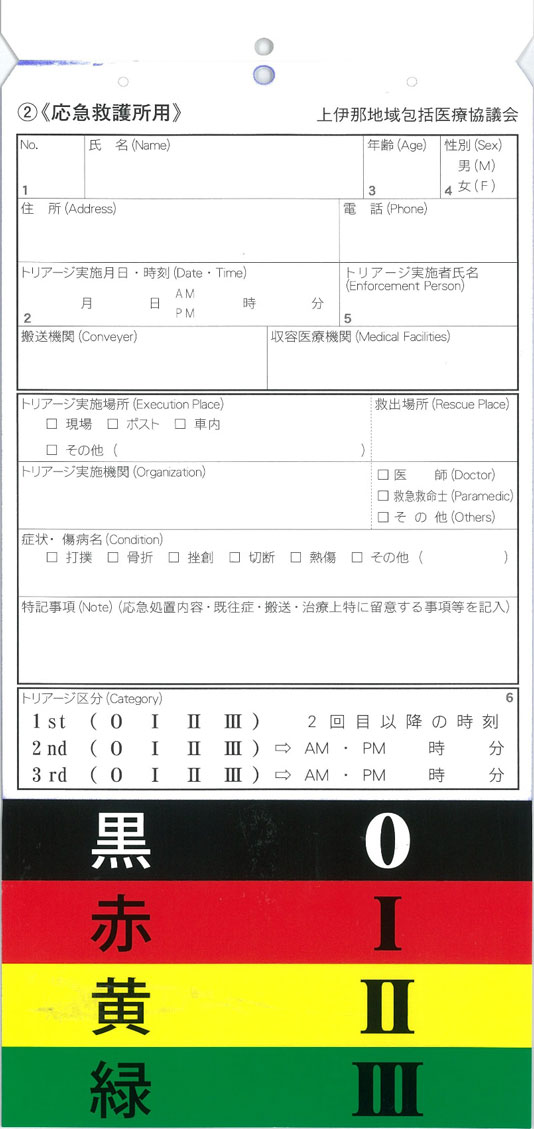

このため、災害により負傷した人たちの負傷程度の選別(これを「トリアージ」と言います。)を行い、治療方針の決定、医療機関への搬送などの順番を決めるために、トリアージはSTART方式を採用しています。

(トリアージタグ)

一般的な3枚セットではなく、上伊那地域包括医療協議会が定めたものは、上伊那広域消防本部と何度も調整を図り、現場活動で必要かつ使用勝手の良いものとして4枚方式を採用しています。

今では、医療機関の受付でも行われることがありますが、災害現場等で使用される場合には、医師等が患者さんのところに行って簡単な問診を行い身体の負傷などの程度を判断し、必要事項を記入し、その人の状態を判別できるように黒から緑のタグをちぎったトリアージタグと呼ばれる札を取り付けます。

トリアージタグの色

| 黒 0 第四優先群: | 救命不能な絶望的な状態にある又は死亡しているもの |

|---|

| 赤 Ⅰ 第一優先群: | 直ちに救命処置の必要があるもの(緊急に治療、搬送が必要) |

|---|

| 黄 Ⅱ 第二優先群: | 待機治療可能なもの(2~4時間以内に治療を開始すれば助かる見込) |

|---|

| 緑 Ⅲ 第三優先群: | 緊急搬送が必要ないもの |

|---|

トリアージは、何度も行われてその患者さんの容態などを観察し、変更が行われます。

①上伊那の病院の位置づけ

| 赤タグ病院: | 伊那中央病院(災害拠点病院) |

|---|

| 黄タグ病院: | 昭和伊南総合病院・町立辰野病院 |

|---|

| 緑タグ病院: | 前澤病院・田中病院・仁愛病院・上伊那生協病院 |

|---|

| 精神科病院: | こころの医療センター駒ヶ根・南信病院・伊那神経科病院 |

|---|

②病院の任務

| ○ 赤タグ病院 | 直ちに救命措置が必要な傷病者の収容・治療を行う病院

※トリアージタグで赤タグが付けられた傷病者を収容・治療する。 |

|---|

| ○ 黄タグ病院 | 2~4時間以内に治療を要する傷病者の収容・治療を行う病院 |

|---|

| ○ 緑タグ病院 | 救急搬送が不要な傷病者の収容・治療を行う病院 |

|---|

| ○ 精神科病院 | 主に被災者の心のケア等を行う病院 |

|---|

| ○ 災害拠点病院 | 大規模災害発生時に各地域の急性期医療の中心になる病院で、原則として都道府県により二次医療圏ごとに1箇所指定される。また、災害派遣医療チーム(DMAT)を保有する。 |

|---|

災害対策の基礎知識

災害時において役立つ知識から引用

この書類は、災害時において役立つ知識をまとめたものです。

非常持出品や避難所一覧、ハザードマップ等、ありふれた情報は省略させていただきます。最低限、非常持出品の準備や避難所までのルートの把握は確実にしておきましょう!

(1)【緊急時の行動】

□机などの下に隠れ、頭を保護(周りに倒れてくるものが無かったとしても、屋根が落ちてくる可能性もあります)

□窓・ドアをあける(逃げ道確保、消防署からの放送も聞こえやすくするため)

□テレビやインターネットで即座に情報収集

□被害がより大きい地域の人に回線を回すため、電話は控え、メールや Twitter、mixi、facebook、災害用伝言サービスなどを利用して連絡をとる(震災直後は特に。あなたが譲ったたった 1 分の電話回線で助かる人もいるかもしれません。インターネットにうとい、電話に頼るしかないお年寄りもたくさんいます)

□災害用伝言ダイヤル「171」の利用(避難場所も伝える)

□底の厚い靴をはく(ガラスなどを踏んでも大丈夫な動きやすい靴が望ましい)

□ガスの元栓を締める(引火すれば大惨事に繋がります)

□浴槽に水をためる(トイレなどにも使えます)

□出来るうちに携帯充電(情報源は必ず必要です)

□停電時、避難時はブレーカーを落とす(送電時に火事になるリスクがあります)

□とりあえず落ち着く(冷静に何をすべきか考えましょう)

□24 時間は地震が続くだろうと想定する(大きな余震はしばらく続きます)

□警察を偽った詐欺電話に注意

(2)【避難時の注意】

□倒れかけのタンスや冷蔵庫に近づかない

□ガラスや塀に注意

□壁の亀裂や柱の傾きは倒壊のおそれあり、即避難

□狭い道、崖沿い、川沿い、海を避ける

□海沿いの人は高台に避難

□ヘルメット着用(せめて帽子を着用)

□火が付きやすい化繊の服を避ける

□マスクや濡タオルを装備する

□火災時は風上へ

□車は走るのをやめて路肩に寄せて停める

(3)【災害時してはいけないこと】

□慌てて外に出る

□ガスが止まっても勝手に復旧させる(火事の原因になります)

□赤い紙が貼ってある建物に近づく(全壊の目印)

□無理して火を消そうとする

□デマや不確かな情報を流し不安を煽る

□単独行動

(4)【知っておきたい知識】

□家族とはぐれた時のために写真は携帯すること

□油性マジックを携帯すること(家の床や壁にはぐれた家族へのメッセージを残す事ができる。〇〇避難所にいますなど)(子どもの腕などに連絡先を書けばはぐれた時に連絡してもらえる)

□笛(ホイッスル)を持っていると生き埋めになった時自分の居場所を知らせられる

□生き埋めになった時は体力温存のため大声を出すのではなく「2・5・2」のリズムで固い物を叩くか笛などで音をならす(「2・5・2」は生存者ありのサイン)

□携帯 GPS を ON にしておくと助かる可能性が高まる

□もし車から逃げる時はキーをさして逃げること(後で救助活動の時に退かし易いため)

□車に閉じ込められた場合、数枚小銭を入れたビニール袋や靴下で窓ガラスを打ちつけると窓ガラスを割る事ができます(もちろん緊急時以外やってはいけません)

□地震酔いになった場合、目をつむり、10 秒程度深呼吸を繰り返したり、口内が乾いている方は水等を口に含むと状態が緩和される

(5)【人命救助知識】

□ラップを傷に巻くと止血できる

□出血している傷口の上に、ガーゼ等をあて、手で押さえて止血する方法で、手足からの出血であれば心臓より高い位置に持ってくると止血しやすい

□1 リットルの水に砂糖 40g、塩 3g を混ぜるだけで、普通の水の 25 倍、スポーツドリンクの 10 倍、体に吸収されやすい経口補水液が作れる

□顔面が紅潮している時は、頭を高くする

□顔面蒼白の時は、頭を低くする

□腹部に外傷が見られる時は、当然まず止血をし、膝を曲げ、体を起こして腹部の緊張をとる

□嘔吐した時は、窒息を防ぐため顔を横に向ける

□その他の場合は水平に仰向けに横たえ、むやみに動かさない

(6)【倒れている人を発見したら】

①意識確認(つねったり声をかけたり)

②119 番通報、AED 搬送

③気道確保と呼吸確認(下顎を持ち上げ、後頭部を後屈させる)

④鼻を押さえ人口呼吸 2 回/秒(胸部が膨らむのを確認しながら)

⑤胸骨圧迫:強く速く絶え間なく 30 回 倒れている人の胸の真ん中(乳頭と乳頭を結ぶ線の真ん中)に手のかかとの部分を重ねてのせ、肘を伸ばしたまま真上から強く(胸が 4~5 センチ程度沈むまで)押してください。押した後には瞬時にその力を緩めますが、手が胸の真ん中から離れないよう、ずれないようにします。

⑥④と⑤を救急車が来るまで繰り返します。

(7)【NTT 公式情報】

公衆電話は災害時には優先的につながります。 災害時には被災地の公衆電話は無料で使えますが、国際電話は使えません。

□緑色のアナログ公衆電話緊急ボタンを押すか、10 円玉を入れれば通話できます。通話が終わると 10 円玉は戻ります。

□デジタル公衆電話テレホンカードや 10 円玉を使わず、受話器を取るだけで通話できるようになります。

(8)【災害用伝言ダイヤル】

□被災者の方

1.伝言ダイヤル「171」を押す

2.「1」を押す

3.自宅の電話番号を押す

4.伝言を録音する

□安否を確認したい方

1.伝言ダイヤル「171」を押す

2.「2」を押す

3.安否を確認したい方の電話番号を押す

4.録音された伝言を再生する

・・・・・・・・・・・・・・・ここまでです。・・・・・・・・・・・

避難所の確認(お住いの市町村ホームページを確認ください)

災害が予想される情報があるときや実際に災害が発生した時など、状況により市町村から避難勧告や避難指示が出されます。

この場合の避難先などは市町村ごとに避難所が指定されています。お住まいの地域の避難所の確認は下記のホームページで確認しておきましょう。

また、市町村から出される情報に沿い、生命を守る行動をとることが大切です。

○市町村避難所等